中国车企:新能源的路径已清晰,剩下的就是少走岔路!

中国的新能源汽车市场总是会给我们创造意外。

随着新能源汽车补贴结束,本以为燃油车会积极收复失地,因为燃油车还是有相当的利润空间。没想到特斯拉搞突然袭击,一波猝不及防地降价操作让市场掀起了惊天骇浪。

正当我们感慨中国的新能源汽车品牌陷入屋漏又逢连夜雨的惨状,宁德时代也祭出了“锂矿返利”的杀招,长期绑定一批主流客户,试图稳住自己的基本盘,我们无需理会宁德时代的小心思,但是这确实为电池价格下降做出了相当重要的贡献,毕竟是行业龙头,力度和手段还是到位的。

新能源品牌仿佛又行了。

无论怎样,新能源汽车这个赛道已经清晰可见,自主车企必须全力以赴。比亚迪已经用自身发展证明了,靠传统燃油车是不能实现中国汽车工业崛起。

自主车企的新能源业务,可以看成是三个阵营。一是比亚迪由于多年的耕耘,现在以相当的优势在前面领跑;二是弱势自主车企以代工的形式参与新能源汽车市场,比如赛力斯、江淮,三是长安、吉利、长城,它们在2024年都发布了目标远大的2025战略规划,投入的资金动辄为千亿规模,到2025年的销量目标都到了数百万级。

吉利的银河战略在前几天已发布,长安汽车在1月份的全球伙伴大会上发布了长安智电iDD技术及全新混动车型,同时宣布将在今年发布电动OX系列;长城将在3月份举办新能源发布会,中国新能源汽车市场已经到了相当内卷的程度,自主车企既面临着机会,也面临着风险。

自主车企的机会

我们说自主车企面临着机会,是因为中国新能源汽车市场有着相当不错的成长上限。

国务院发展研究中心“中国经济增长十年展望课题组”研究认为,结合国际经验推算和Logistic模型预测,到2032年我国汽车总保有量将达到4.3亿辆,新车产销规模约为3100万辆。未来10年,我国新车销售规模将具备年均1.5%-2%的潜在增长率,而现阶段仍具备3%-4%的增长空间。

目前我国乘用车市场中车龄超过6年的大约有1亿辆,已经到了更新升级阶段。据统计,这些车辆每年更新1%,将拉动销量约4个百分点。

特斯拉开年就开始降价,从长远来看,随着供应链的成熟,原材料价格正在逐渐走低,新能源汽车降价是大势所趋。降价对于有些品牌来说并不开心,而消费者是愿意看到降价的。这在一定程度上会刺激车市。

此外,我们还应该关注一组数据,2021年中国汽车市场燃油车整体销量为1816.19万辆,到了2022年燃油车的整体销量为1525.29万辆,一年之内减少了291万辆,各大主流合资品牌销量更是全面下滑。

在新能源的浪潮下“敌退我进”,这成了自主品牌追赶合资品牌千载难逢的好机会。

因此,长安、吉利、长城等传统自主车企的新能源品牌强势入局,它们都在资金支持、技术研发、供应链以及渠道方面都具有深厚的积累。

2022年4月举办的全年伙伴大会上,长安汽车计划到2025年总销量达到400万辆、新能源车销量达到105万辆,为了达到这个目标,长安汽车投入800亿,在新能源、智能化、科技创新、数字转型等领域重点研发,加强自身核心能力建设。

到2025年,长城汽车年销量将达到400万辆,其中80%为新能源汽车。长城汽车全面布局新能源、智能化相关产业,确立了多技术路线——混动、纯电、氢能三轨并举发展策略。2021年已经投入近100亿元,到2025年累计投入将达1000亿元。

吉利汽车在2021年11月推出了“智能吉利2025”战略,到2025年吉利汽车集团实现总销量365万辆,各品牌将推出超过25款全新智能新能源产品,新能源销量将达到90万辆。未来5年内,吉利汽车将投入1500亿元用于研发。

东风汽车提出了“东方风起计划”,为了抢占下一代汽车制高点,未来5年,东风公司研发投入达到1000亿元,掌握关键核心技术,实现3个“100万”,即新能源汽车销量100万辆,商用车整体销量突破100万辆,自主乘用车规模跨越100万辆。

还有奇瑞的“瑶光2025”前瞻科技战略,计划5年内投入1000亿。

这里需要说明,以上是自主车企在去年乃至前年发布的战略,和今年发布的具体信息会有所差别,执行细节上有差异不代表前后不一。

在比亚迪的带动下,自主车企已经看到了一个清晰的路径,现在的问题是如何在这条路上少走弯路,少走岔路。

新业务模式的探索

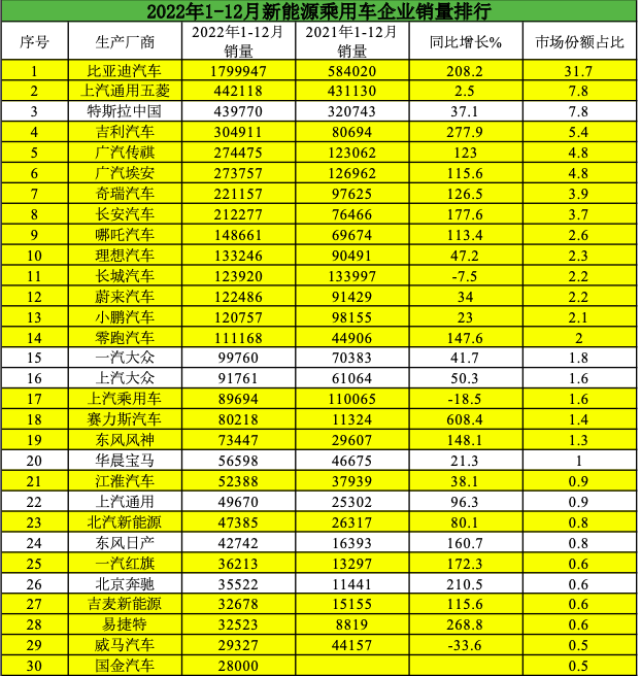

从销量层面看,自主车企的新能源业务销量同比相当不错。

国内新能源狭义乘用车全年累计销量达到567.4万辆,同比增长90.0%,渗透率攀升至28%;自主品牌新能源乘用车全年销量479.9万辆,同比增长101.3%,在新能源乘用车市场的渗透率达到84.6%,这样的表现远超合资品牌新能源车型(2022年累计销量87.6万辆)。

从整体销量来看,自主品牌与合资品牌进入了此消彼长的状态,自主品牌的发展势头更为强劲。

自主品牌销量增长迅猛的重要原因是新能源汽车实现了快速增长。

整体来看,自主车企新能源业务是向好的。但是从竞争层面来看,自主车企也面临着一些问题。

最为明显的当属是多品牌问题。我们以吉利为例,最近两年推出的新能源品牌一个接一个,一共有七个品牌,分别是吉利新能源、领克新能源、几何、宝腾、路特斯、沃尔沃新能源、极氪,有些眼花缭乱。这明显就是燃油车型的基础上套圈。这也是传统车企的包袱所在,既舍不得把燃油车型一刀砍掉,还想借助燃油车的品牌关系获得销量,又成立了新的新能源品牌,以显示自己的决心和力度。给市场造成的印象就是,不知道哪个才是重点。消费者的痛点在于,吉利新能源、领克新能源等车型就是油改电产品,驾驶体验肯定不如纯电平台的产品,而全新纯电平台推出的车型没有市场知名度,需要培育市场,而且两者的价格区间经常打架,再加上冷启动、漫长的市场宣传期是燃油车企转型新能源的一大障碍。

我们再来看长安汽车和长城也面临着同样的问题,一堆燃油车的EV版本,还有全新的新能源品牌,比如长安的CS系列的新能源版本,UNI系列的能源版本 、长安凯程品牌的新能源版本、跨越品牌的新能源版本,深蓝、阿维塔,长城有哈弗系列的新能源版本、欧兰品牌车型、WEY品牌的新能源版本,

传统自主车企尽管心向全新纯电品牌,可是在现阶段,仍需要靠燃油车的新能源版本车型来支撑局面。

此外,传统自主车企也在努力实现渠道的变革。现在无非是直营和传统经销商模式两种。

长安汽车选择了前者。长安深蓝将建立超600家深蓝空间、超600家维保中心,以及300家与特斯拉类似的交付中心;阿维塔不仅自建体验中心,还将进入华为的智选车模式;

长城汽车新能源在渠道方面的变革,主要是改变经销商的考核目标,不再以批发量为主,而是终端销量为主双方战略目标保持一致,建立更完善的库存储备结构,,减轻经销商的负担,这样做的目的就是让经销商更好地进行新能源的销售。

李瑞峰在最近的一次访谈中表示,“转型新能源的时候,让经销商的步调统一,让经销商的包袱最小最轻,战略方向和我们高度一致,然后全面进行新能源产品的库存的储备和人员能力的增加,培训技能的增加,让经销商具备良好的状态,良好的能力,良好的库存结构和良好的人员配比,以及对于产品知识良好的把控,完成转型中综合体系化服务能力打造。”我们并没有看到直营的信息,笔者大胆猜测,长城并没有想将营销渠道转型直营的计划,而是在原有基础上有针对性的改进销售规则。

而吉利银河则采用了直营+代理制+经销商相结合的方式:在一二线城市建立品牌用户中心,销量较大的城市统一使用代理制;四五线市场则依靠经销商销售。

同时,将销售流程线上化,通过独立APP下订,做到全国政策统一、透明。

长安、长城、吉利在渠道上走了三条路线,我们也不用急于下结论孰优孰劣,能提高消费者的购车体验才是王道。

笔者在此想要表达的观点是,自主品牌需要根据自己的实际情况随机应变,在新能源领域的渠道探索还有待深入。

百姓评车

随着自主品牌新能源车型的走强,中国车市已经在根本上发生了变化。在这个变化过程中,既有积极探索,也有错误百出,无论是哪种情况,我们应该持更加开放的姿态,因为这意味着自主品牌已然具有独立性,可以实事求是。

至于说谁能走得更远,消费者自然会给出答案。