比亚迪巴西工厂首车下线:一场全球化韧性与中国智造的里程碑叙事

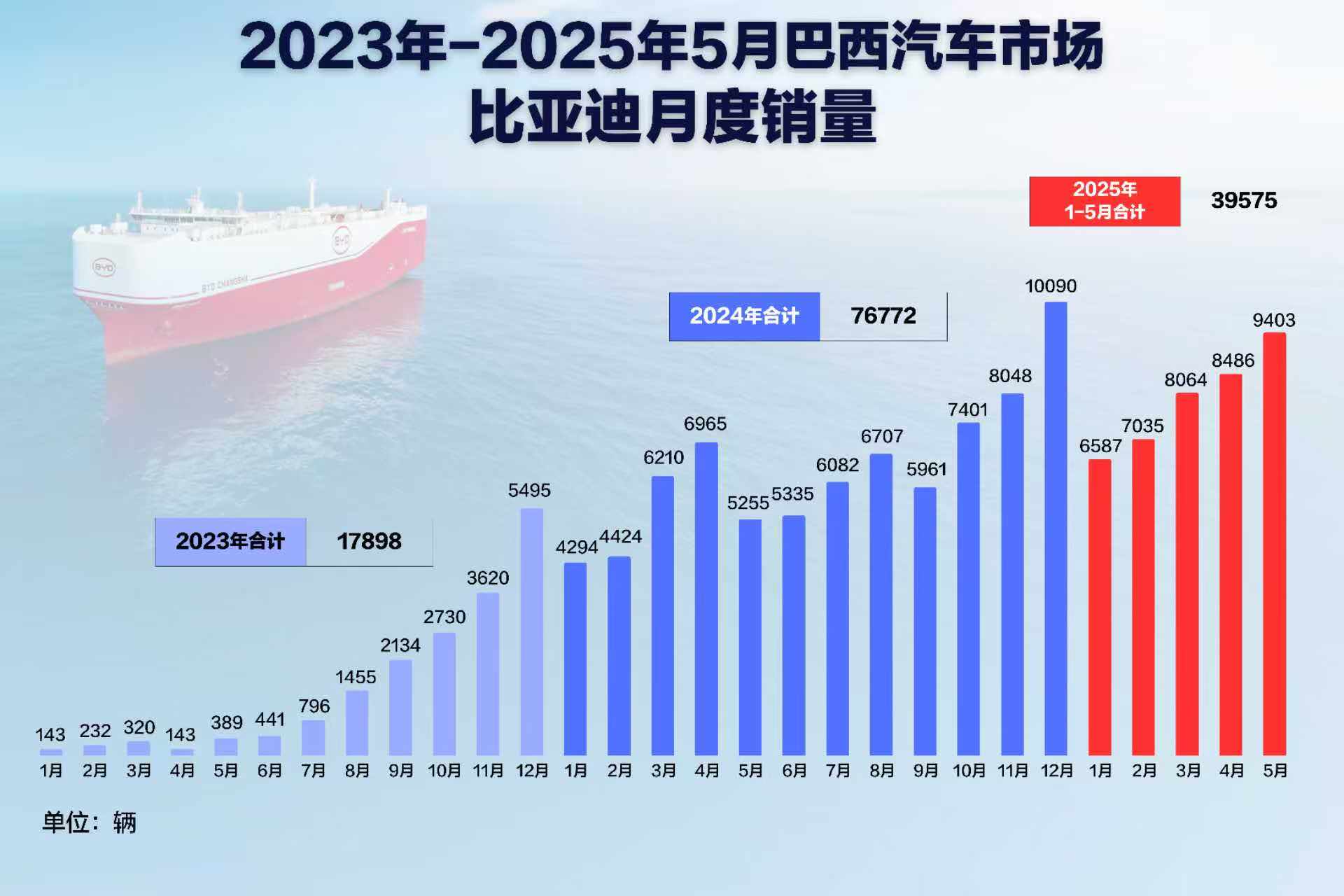

2025年7月1日,巴西巴伊亚州卡马萨里市的天空下,一辆海鸥车型缓缓驶下生产线。从2013年在圣保罗开设首个办事处,到2025年首车下线,比亚迪用13年时间完成了从“中国品牌”到“巴西市场领导者”的蜕变。

全球战略的“巴西样本”:从市场深耕到产业赋能

比亚迪巴西工厂的首车下线,首先是一次“战略锚定”的胜利。作为拉美地区最大的电动汽车制造综合体,这座总投资55亿雷亚尔(约合71亿人民币)的工厂,初期年产能15万辆,覆盖纯电与插混车型,未来将辐射巴西、阿根廷、乌拉圭等国。

不同于简单的“产品输出”,比亚迪选择在巴西建立涵盖整车、电池、轨道交通的产业生态:从坎皮纳斯电动巴士工厂(2015年)到曼瑙斯电池工厂(2020年),再到卡马萨里乘用车基地(2025年),其13年深耕形成了“研发-生产-配套-服务”的全链条能力,深度融入了巴西经济的“毛细血管”。

巴西作为拉美最大经济体,汽车产业是其经济支柱之一。比亚迪带来的不仅是电动车产品,更是绿色制造技术与产业链升级的样本。正如巴西消费者所言:“比亚迪不仅卖车,更在推荐一种可持续的生活方式。”

比亚迪在巴西的成功,本质上是“市场逻辑”与“价值逻辑”的双重胜利,为全球新能源汽车市场注入了三重利好。

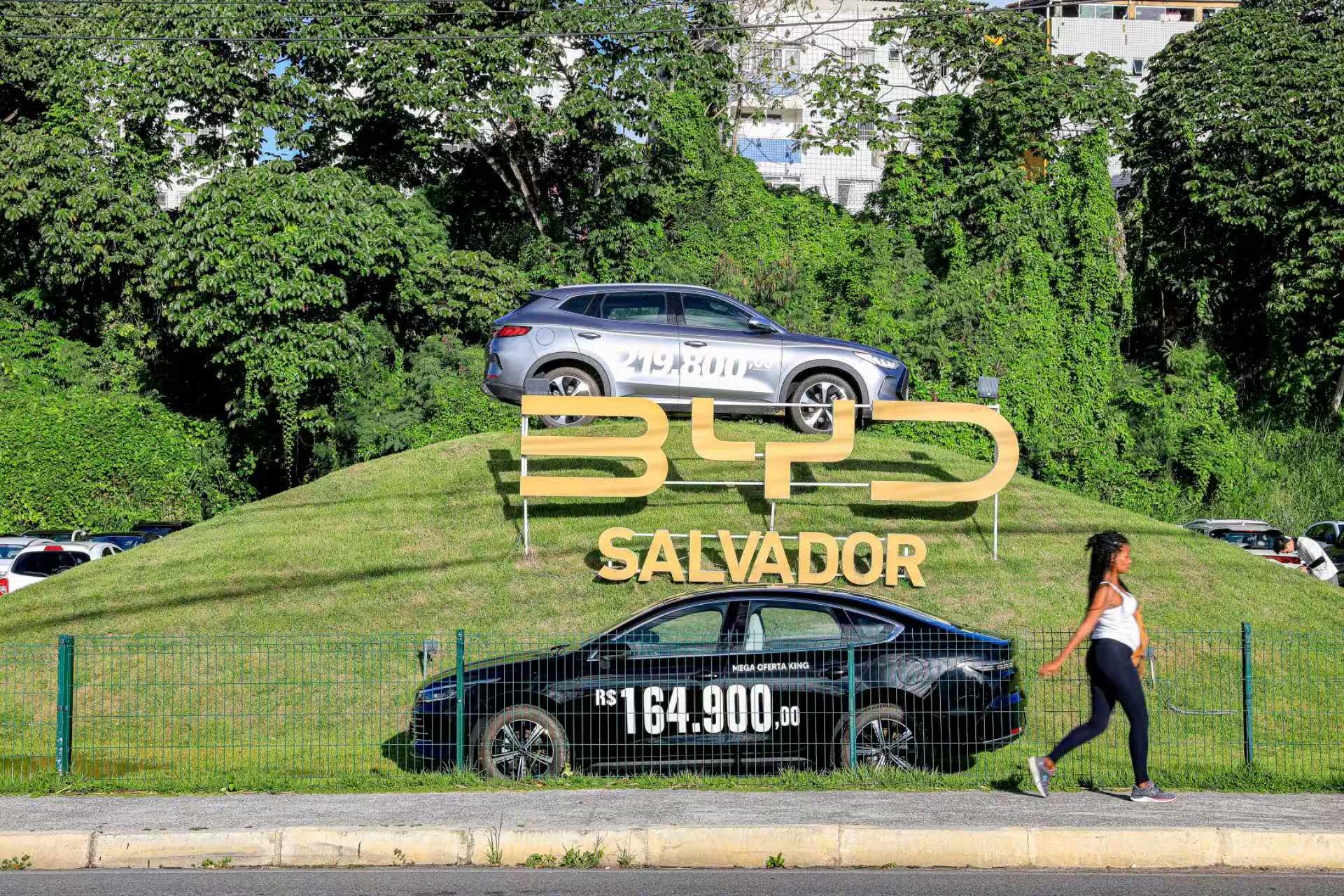

对消费者而言,比亚迪重新定义了“电动车选择”。比亚迪海鸥作为“世界城市车”斩获世界汽车大奖,宋PLUS DM-i被评为“最知名电动车”,元PLUS、海豚等车型在18个巴西主要城市销量领先。消费者用“钱包投票”,证明中国新能源产品已具备与德系、日系同台竞争的实力。

对行业而言,比亚迪激活了拉美新能源产业的“鲶鱼效应”。作为首个在巴西纯电市场份额突破90%的中国品牌,“竞争-合作”的良性互动,正在重塑拉美汽车产业的竞争格局。

从光伏组件到电动巴士,再到新能源汽车,比亚迪在巴西的13年布局,本质上是“中国技术+本地资源+市场需求”的深度融合,为巴西经济注入了新动能。

成功背后的“韧性密码”:从“破局者”到“领跑者”的进化

比亚迪在巴西的成绩,绝非偶然。其13年历程堪称“中国品牌全球化”的教科书级案例,背后是三大核心能力的支撑。

比亚迪进入巴西之初,并未急于求成,而是用7年时间完成市场调研、技术储备与品牌认知积累,这种“不赚快钱”的定力,最终转化为消费者的信任基础。正如比亚迪巴西员工所言:“我们不是来卖车的,是来建生态的。”

巴西市场的特殊性在于其多元文化与复杂政策,比亚迪的成功关键在于“入乡随俗”:70%以上的巴西员工占比,让管理更贴近本地习惯。这种“尊重差异、融入本土”的策略,让比亚迪从“外来者”变成了“巴西企业”。

无论是全球首款获Euro NCAP五星认证的海狮07EV,还是巴西首款插混皮卡SHARK,比亚迪的技术实力始终是其核心竞争力。绿色工厂(太阳能+水力供电)、循环经济模式(电池回收体系),契合了巴西“2030年新能源汽车占比30%”的国家战略,实现了企业发展与政策导向的同频共振。

结语:中国智造的“全球叙事”才刚刚开始

比亚迪巴西工厂的首车下线,证明了中国品牌的全球化不是简单的“产能输出”,而是“技术+服务+文化”的系统输出;不是“短期逐利”,而是“长期共生”。

当比亚迪在海鸥车型下线仪式上打出“为巴西而造”的标语时,我们看到的不仅是一个企业的成长,更是“中国智造”向“中国品牌”跃升的坚定步伐。真正的全球化,是尊重差异的智慧,是坚守创新的勇气,更是与世界共享发展的胸怀。这场“长征”远未结束,但比亚迪的每一步,都在为中国品牌的全球崛起写下更生动的注脚。